原创 张斌 环球工程机械网 2025年10月28日 08:56 河北

一、关键矿产技术突破:破解 “卡脖子” 难题的攻坚之战

在国家资源安全战略棋局中,关键矿产技术突破是至关重要的 “先手棋”,它关乎着我国能否在全球产业链、供应链中掌握主动权,更是新质生产力发展的关键支撑。“十四五” 期间,我国在稀有金属选矿和高纯材料提纯等领域取得的一系列重大成果,犹如一把把利刃,斩断了长期束缚产业发展的 “卡脖子” 枷锁,为经济高质量发展注入强劲动力。

(一)稀有金属选矿技术:从 “贫矿难选” 到 “高效富集”

铌钽,作为现代工业的 “维生素”,广泛应用于电子、航空航天、国防军工等关键领域。然而,长期以来,我国铌矿虽储量丰富,但 “多而贫” 的困境使得开发利用难度极大,高度依赖进口的现状如同一把高悬的达摩克利斯之剑,时刻威胁着产业安全。鄂西庙垭地区的科研团队勇挑重担,向细粒级铌 - 稀土高效富集与分离技术瓶颈发起冲锋。他们深入研究矿石特性,创新性地采用浮选工艺与磁电联合分选技术,犹如在微观世界中精心搭建一座 “分离迷宫”,让铌矿物在复杂的矿石体系中精准 “归位”。经过无数次试验与优化,终于实现了重大突破,预计可盘活和新增铌 100 余万吨,这一成果如同一剂 “强心针”,为我国铌矿产业自主发展注入强大信心,有望彻底改写依赖进口的历史。

钛矿选矿技术的突破同样令人瞩目。攀西地区作为我国重要的钛资源基地,超微细粒钛铁矿回收一直是行业难题。传统技术下,TiO₂回收率仅为 29%,大量宝贵的钛资源在选矿过程中白白流失。科研人员通过对矿物赋存状态的深入剖析,研发出一系列针对性的选矿工艺,如高通量浓缩除杂与浮选柱浮选相结合的技术,成功攻克这一世界难题,将 TiO₂回收率提升至 40%。这不仅意味着更多的钛资源能够被有效利用,为我国钛产业发展提供坚实原料保障,更是对资源高效利用理念的生动践行,彰显了科技创新在资源领域的巨大价值。

(二)高纯材料提纯:打破国外垄断的 “芯” 突破

高纯石英,被誉为半导体、光伏产业的 “白色黄金”,其纯度直接决定了芯片、光伏产品的性能与质量。在过去,我国高端高纯石英砂长期依赖美国斯普鲁斯派恩矿进口,核心技术被国外牢牢掌控,严重制约了我国相关产业的发展。为打破这一困境,国内科研单位和企业协同作战,在高纯石英提纯加工技术上展开艰苦攻关。

他们采用 “磁选 - 酸浸 - 高温焙烧” 联合工艺,如同一场精细的 “杂质清除行动”。磁选环节利用高梯度磁场精准捕获磁性杂质,酸浸过程通过强酸溶解去除金属氧化物等杂质,高温焙烧则进一步净化晶格,实现原子级别的提纯。经过不懈努力,终于在河南、新疆等地首次圈定 4N5 级高纯石英矿产地,成功获得 4N5 级以上中试产品,部分样品甚至达到 4N8 级,一举打破国外长期以来的技术垄断和供应封锁。这一突破不仅为我国芯片、光伏等战略性新兴产业提供了关键原材料保障,降低了产业发展的外部风险,更让我国在全球高纯石英领域占据了一席之地,为新质生产力在高新技术产业的落地生根奠定了坚实基础。

二、找矿理论与技术方法革新:开启深部找矿新维度

随着浅部矿产资源的日益减少,向深部探寻资源成为必然趋势。在这一征程中,找矿理论与技术方法的革新犹如强劲的引擎,推动着深部找矿工作不断迈向新高度,为我国资源勘探事业开辟了全新维度。“十四五” 期间,一系列创新性的成矿理论和先进勘查技术的涌现与应用,让深部找矿从曾经的艰难探索逐步走向精准高效。

(一)成矿理论创新:从 “经验找矿” 到 “理论导航”

在地质找矿的漫长历史中,早期主要依赖经验判断,找矿工作犹如在黑暗中摸索,效率低下且成果有限。如今,成矿理论的创新彻底改变了这一局面,为找矿工作装上了 “导航系统”。

“五层楼 + 地下室” 成矿理论便是其中的杰出代表。该理论打破了传统思维定式,从全新视角剖析矿床形成规律,认为矿体在垂直方向上具有分层分布特征,如同建造一座高楼,每层都有独特的成矿条件和矿体类型,而 “地下室” 则代表深部潜在的矿化区域。这一理论的提出,为川西马尔康加达等地区的找矿工作指明了方向。地质工作者依据这一理论,深入研究区域地质构造、岩石组合和地球化学特征,精准定位深部矿体,成功取得找矿新进展,发现了多个具有重要经济价值的矿床,让深埋地下的宝藏重见天日。

斑岩 - 浅成低温热液成矿理论同样在找矿实践中大放异彩。在西藏革吉地区,地质团队运用这一理论,对区域内的岩浆活动、构造演化和热液运移进行系统分析,通过高精度的地球物理和地球化学勘查,成功钻获累计厚度达 137 米,铜平均品位 0.46% 的铜矿带。在当惹雍错,他们再次凭借该理论的指导,精准锁定深部金矿体,钻获厚 55 米,金平均品位 17.97g/t 的优质矿体。这些重大发现不仅彰显了成矿理论的强大威力,更为我国在高海拔复杂地质条件下的深部找矿提供了宝贵经验和科学范式,让找矿工作从 “碰运气” 转变为 “有章可循”。

(二)勘查技术升级:构建 “天空地” 一体化体系

如果说成矿理论是找矿的 “大脑”,那么勘查技术就是找矿的 “手脚”,直接决定着找矿工作的效率与成败。“十四五” 期间,我国在勘查技术领域取得了一系列重大突破,构建起 “天空地” 一体化的全方位勘查体系,实现了从空中遥感、地面物化探到地下钻探的立体式勘查,让深部矿体无处遁形。

水平定向钻进技术作为地下钻探领域的一项革命性创新,犹如一条灵活的 “地下蛟龙”,能够在复杂地层中按照预定轨迹钻进,实现超长距离、大曲率的钻孔施工。在高海拔深切割地区,传统钻探技术因地形险峻、施工场地狭窄等问题面临重重困难,而水平定向钻进技术则展现出独特优势。它无需大规模的修路和平整机台,减少了对生态环境的扰动,同时能够实现 “一基多孔、一孔多支” 的定向施工,大大提高了钻探效率和对深部矿体的控制能力。例如,在阿尔金高寒深切割山区的找矿工作中,运用水平定向钻进技术,成功减少了工程建设对环境的破坏,且在多个钻孔中发现了锂(铍)矿显示,验证了深部找矿潜力,为该地区后续的大规模勘查开发奠定了坚实基础。

“天空地” 一体化技术方法中的 “天空” 部分,高分遥感技术发挥着不可或缺的作用。它犹如一双 “千里眼”,能够从高空俯瞰大地,快速获取大面积的地质信息。西安中心在西昆仑地区应用 “高分遥感 + 化探 + 地面查证” 快速勘查方法,通过对高分遥感影像的精细解译,识别出潜在的地质构造、蚀变带和矿化异常区,再结合地面地球化学勘查和实地查证,实现了对锂矿找矿空间的快速拓展。在实际应用中,该方法将找矿效率提升了 30% 以上,大大缩短了找矿周期,降低了勘查成本,为我国在广袤的西部地区快速寻找锂矿等战略性矿产资源提供了高效手段。

三、资源保障能力跃升:储量与产量的双轮驱动

在新一轮找矿突破战略行动的引领下,“十四五” 期间我国矿产资源保障能力实现质的飞跃,储量与产量呈现出双轮驱动的强劲发展态势。这不仅是对我国资源家底的深度挖掘与厚植,更是为经济社会持续发展提供坚实物质基础的关键举措,彰显了我国在全球资源竞争格局中的战略定力与进取精神。

(一)储量家底厚植:共伴生资源盘活显成效

我国矿产资源禀赋复杂,共伴生、低品位资源广泛分布。长期以来,由于技术与经济条件限制,这些资源犹如沉睡的宝藏,未能得到有效开发利用。“十四五” 期间,一场针对 15 种共伴生、低品位资源的再评价工程全面展开,成为盘活这些潜在资源的关键钥匙。

科研人员与地质工作者深入全国 703 个在产矿山、1148 个大中型矿区,运用先进的地质勘查技术和采选冶新技术,对资源储量进行重新评估与勘查。他们如同寻宝人,在复杂的地质构造和矿石体系中,精准识别出那些曾经被忽视的矿体和矿化信息。经过不懈努力,这场再评价工作取得了令人瞩目的成果。

钴、镍、钒等 9 种矿产在再评价过程中,凭借技术突破和精准勘查,成功超额完成 “十四五” 找矿目标。以钴矿为例,科研团队通过对云南某多金属矿的深入研究,创新采用微生物浸出与化学选矿联合工艺,成功从低品位的共伴生矿石中高效提取钴元素,使得该地区钴矿资源量大幅增加,为我国新能源汽车电池产业提供了重要的原料保障。镍矿方面,在新疆某矿区,地质工作者运用深部探测技术,发现了深部隐伏的镍矿体,新增镍矿资源量可观,进一步巩固了我国镍矿资源的储备基础。

金、铬铁矿等 5 种矿产资源量同样实现大幅增长。在胶东地区的金矿勘查中,地质团队基于 “五层楼 + 地下室” 成矿理论,对老矿山深部和周边区域展开细致勘查,新发现多个金矿体,新增金矿资源量超 1200 吨,相当于新发现 60 个大型矿床。这一成果不仅延长了胶东地区金矿的开采寿命,更为我国黄金产业的稳定发展注入了强大动力。铬铁矿在西藏等地的勘查也取得重要进展,通过综合运用地球物理和地球化学勘查手段,圈定了多个铬铁矿找矿靶区,新增资源量显著,有效缓解了我国铬铁矿长期依赖进口的压力。

(二)战略矿产产量激增:新能源材料供应突围

随着全球新能源和新材料产业的蓬勃发展,锂、钴、镍、稀土等战略性矿产成为产业竞争的焦点。“十四五” 期间,我国战略性矿产产量呈现爆发式增长,在全球资源市场中成功突围,为我国新能源产业发展筑牢了坚实的资源根基。

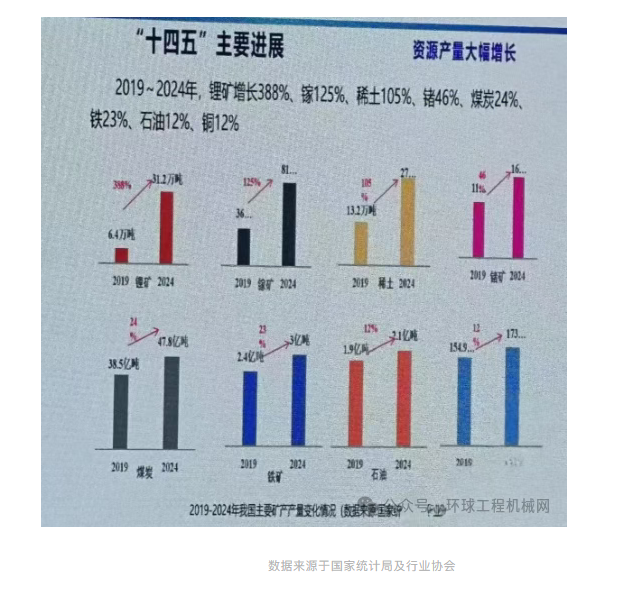

环球工程机械网本月于天津矿业大会期间据中国地质调查局公开数据显示2019~2024年,锂矿增长388%、镓125%、稀土105%、锗46%、煤炭24%、铁23%、石油12%、铜12%成为新能源矿产领域的耀眼明星。

在四川甲基卡锂矿矿区,先进的采矿设备和高效的选矿工艺得到广泛应用,实现了锂矿的规模化开采和高效选别。同时,技术创新使得低品位锂云母矿的开发利用成为现实,江西宜春地区通过研发锂云母提锂新技术,大幅提高了锂矿产量,新增锂矿资源量 858 万吨,有力保障了我国锂电池产业的原料供应。

镓、稀土等矿产产量同样实现大幅增长。镓作为半导体材料的关键元素,在电子信息产业中具有不可替代的作用。我国通过对铝土矿等共伴生矿产中镓元素的综合回收技术创新,使得镓产量增长 125%,满足了国内 5G 通信、半导体照明等新兴产业对镓的旺盛需求。稀土产量增长 105%,在全球稀土市场中继续保持主导地位。我国不仅在稀土开采和冶炼技术上领先世界,还不断拓展稀土在永磁材料、催化材料等领域的应用,推动了新能源汽车、风力发电等产业的快速发展。

在铜矿、金矿、钾盐等重要矿产领域,我国同样取得了重大突破。西藏地区凭借丰富的矿产资源潜力和地质勘查工作的深入开展,累计新增铜矿 2000 多万吨,奠定了世界级铜大型资源基地的资源基础。在西藏多龙矿集区,大型斑岩型铜矿的发现和开发,使得铜矿产量大幅提升,为我国铜产业的发展提供了强大的资源支撑。胶东金矿找矿取得重要突破,累积新增超 400 吨,其中西岭金矿新增 200 余吨,进一步巩固了世界第三大金矿集区地位,黄金产量的稳定增长,对于我国金融市场稳定和黄金产业发展具有重要意义。

柴钾 1 井的成功钻探更是钾盐找矿领域的里程碑事件。该井钻获超千米厚优质储卤层,日产 8586 立方米高产工业品位卤水钾矿,预计新增 3.5 亿吨以上,有望助推形成我国第 3 个亿吨级钾盐资源基地。这一成果有效缓解了我国钾盐长期依赖进口的局面,为我国农业钾肥生产提供了可靠的资源保障,对保障国家粮食安全具有重要战略意义。

四、新质生产力赋能:从 “资源驱动” 到 “创新引领”

在全球经济格局深度调整与科技革命浪潮的双重激荡下,新质生产力正以前所未有的力量重塑着矿产资源领域的发展轨迹。它不仅激发了新能源材料消费市场的爆发式增长,彻底重构产业价值格局,更催生了找矿新范式的崛起。

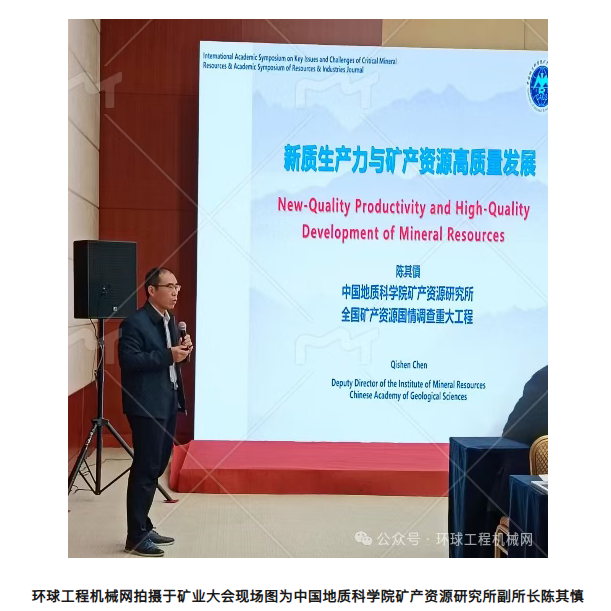

环球工程机械网在矿业大会期间据中国地质科学院矿产资源研究所副所长陈其慎以《新质生产力与矿产资源高质量发展》为主题,深入阐释了科技革命对矿产资源需求结构的重塑。

陈其慎认为,全球新能源革命推动矿产资源结构性重组,锂、稀土、镓、铟、钴等“新质资源”需求将成倍增长,而当前供应链脆弱、伴生资源开发不足已成为瓶颈。为此,他提出“全量矿产资源系统理论”,即通过三维建模与全元素评价,对主矿种及共伴生元素进行一体化研究,实现“全赋存、全利用、全生命周期”开发。该理论已在江西宜丰花岗岩水南锂矿等地实践验证,显著提升了资源量与开发效率。

(一)新能源材料消费爆发:重构产业价值格局

随着全球对气候变化问题的高度关注和可持续发展理念的深入人心,新能源和新材料产业迎来了前所未有的发展机遇,成为推动经济增长和产业升级的新引擎。而锂、钴、镍、稀土、钒等新能源新材料矿产作为这些新兴产业的关键原材料,其需求呈现出井喷式增长态势,深刻重构着产业价值格局。

在新能源汽车领域,锂离子电池凭借其高能量密度、长循环寿命等优势,成为动力电池的主流选择。这使得锂、钴、镍等矿产成为支撑产业发展的 “刚需”。以锂为例,从 2010 - 2025 年,全球锂矿需求量从约 10 万吨飙升至超过 100 万吨,增长了 10 倍之多。我国作为全球最大的新能源汽车生产和消费国,对锂矿的需求更是强劲。预计到 2050 年,我国新能源汽车产业对锂矿的消费价值将超过 1.5 万亿元,成为锂矿消费的绝对主力。钴在锂离子电池的正极材料中不可或缺,尽管随着技术进步,部分电池开始降低钴的用量,但由于新能源汽车产量的持续增长,钴矿的总体需求仍保持稳定上升趋势。镍作为三元锂电池中提高能量密度的关键元素,其需求增长同样迅猛。随着高镍三元电池技术的不断成熟和应用推广,预计到 2050 年,我国新能源汽车产业对镍矿的消费价值将突破 8000 亿元,在全球镍矿消费市场中占据举足轻重的地位。

在光伏产业,稀土元素在永磁材料、发光材料等方面的广泛应用,为产业发展提供了强大动力。随着光伏发电成本的持续下降和全球能源转型的加速推进,光伏装机容量快速增长。稀土永磁材料在风力发电机中的应用,使得风力发电效率大幅提升,进一步推动了风电产业的发展。预计到 2050 年,我国新能源领域对稀土的消费价值将达到 1.2 万亿元,其中光伏和风电产业贡献显著。这些新能源新材料矿产需求的快速增长,按照价值测算,预计 2050 年我国新能源新材料矿产消费价值将达到 5.2 万亿元,届时将超过煤炭、天然气、石油和铁矿石消费价值的合计。其中新能源领域消费价值将从目前的 7000 亿元左右提高至近 3.5 万亿元,增长约 3.5 倍。这一数据不仅彰显了新能源新材料产业的巨大发展潜力,更意味着产业价值格局的深刻变革。曾经在能源和原材料市场占据主导地位的传统化石能源和大宗矿产,正逐渐被新能源新材料矿产所超越,新能源新材料产业成为拉动经济增长的新引擎,在全球产业价值链中占据越来越重要的位置。

(二)找矿新范式崛起:AI 重构勘查生态

在传统找矿模式中,地质工作者主要依靠野外实地勘查、地质填图、地球物理和地球化学测量等手段获取地质信息,然后凭借经验和专业知识进行分析判断,确定找矿靶区。这种模式不仅效率低下,而且对地质工作者的经验和专业水平依赖度极高,找矿成功率相对较低。随着大数据、人工智能、机器学习等前沿技术的飞速发展,找矿新范式应运而生,为矿产勘查领域带来了一场深刻的变革。

大数据技术的应用,使得地质工作者能够收集、整合和分析海量的地质数据。这些数据来源广泛,包括卫星遥感影像、航空物探数据、地面地球物理和地球化学测量数据、地质钻孔数据等。通过建立地质大数据平台,将这些多源异构数据进行统一管理和分析,能够挖掘出数据之间隐藏的关联和模式,为找矿提供更全面、更准确的信息支持。例如,在某地区的锂矿勘查中,利用大数据分析技术对该地区多年的卫星遥感影像进行处理,提取出植被异常、热异常等信息,并结合地球化学测量数据,发现了多个潜在的锂矿化异常区,为后续的找矿工作提供了重要线索。

人工智能技术,特别是机器学习算法,在找矿领域展现出巨大的优势。通过对大量已知矿床数据的学习和训练,机器学习模型能够自动识别成矿规律和特征,构建高精度的成矿预测模型。这些模型可以对未知区域的成矿可能性进行量化评估,精准圈定找矿靶区,大大提高找矿的成功率和效率。以加拿大的 Kobold Metals 公司为例,该公司利用 Earth AI 的人工智能平台对赞比亚的地质数据进行分析,成功发现了一处巨型铜矿储量,验证了 AI 在空白区找矿的巨大潜力。在我国,北京矿产地质研究院研发的 “AI 找矿 1.0” 软件,集成了深度学习、机器学习、数据挖掘等多种先进的人工智能技术,能够对海量地质数据进行高效处理和深度分析。在实际应用测试中,该软件迅速锁定了几个之前未被关注的潜在矿床位置,经后续实地调查验证,这些区域确实存在有价值的矿化异常现象,充分证明了其有效性和准确性。与传统找矿方法相比,“AI 找矿 1.0” 软件能够将找矿效率提高数倍,降低勘探成本,减少勘探工作量。

从工作模式来看,找矿正从以 “人 + 机器” 为主向以 “人 + 机器 + AI” 为主转变。地质工作者不再仅仅依靠个人经验和传统勘查手段,而是借助 AI 工具,实现更高效、更精准的找矿。在野外勘查过程中,无人机搭载高分辨率相机和传感器,能够快速获取大面积的地质信息,并实时传输回数据处理中心。AI 算法对这些数据进行实时分析,为地质工作者提供现场决策支持,指导下一步勘查工作。在室内数据分析阶段,AI 模型能够快速处理海量数据,生成找矿靶区分布图和资源量预测报告,为勘查项目的规划和决策提供科学依据。这种新的工作模式不仅提高了找矿效率和精度,还减轻了地质工作者的劳动强度,降低了勘查风险,正在助推地质找矿工作范式的深刻变革,开启智能化找矿的新时代。

五、“十五五” 展望:锚定新赛道的战略布局

站在 “十四五” 辉煌成就的基石之上,展望 “十五五”,我国矿产资源勘查开发事业正迈向新的征程。面对全球资源格局的深刻变革和国内经济高质量发展的迫切需求,“十五五” 期间将聚焦关键矿产领域,精准锚定找矿方向,全力攻克技术难题,为保障国家资源安全和推动新质生产力发展绘制宏伟蓝图。

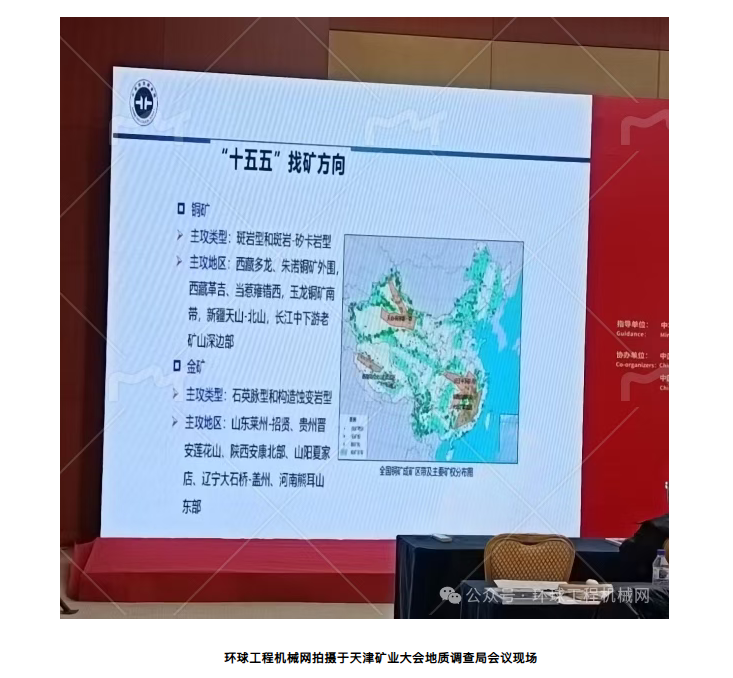

(一)靶区精准聚焦:明确主攻方向

在铜矿领域,“十五五” 期间将紧紧围绕斑岩型和斑岩 - 矽卡岩型这两大主要类型展开勘查工作。西藏多龙矿集区凭借其优越的成矿地质条件和已取得的找矿成果,成为首要的主攻地区。这里的斑岩铜矿矿体规模巨大、品位较高,具有广阔的找矿前景。地质工作者将在多龙矿集区的外围区域,运用先进的勘查技术,进一步拓展找矿空间,探寻新的矿体。朱诺铜矿外围同样备受关注,通过对区域地质构造和矿化信息的深入研究,有望发现新的铜矿资源,为西藏地区打造世界级铜资源基地增添新的动力。玉龙铜矿南带,作为玉龙铜矿的重要延伸区域,将借助其独特的地质背景,开展细致的勘查工作,力争实现新的找矿突破,提升我国铜矿资源的储备规模。新疆天山 - 北山地区,地质构造复杂多样,岩浆活动频繁,具备良好的成矿条件。地质团队将综合运用地球物理、地球化学等多种勘查手段,在这片广袤的区域内寻找斑岩型和斑岩 - 矽卡岩型铜矿,为我国西部地区的资源开发注入新活力。长江中下游老矿山深边部,经过多年的开采,虽然地表资源逐渐减少,但深部和周边区域仍具有较大的找矿潜力。利用深部探测技术和新的找矿理论,对老矿山进行二次勘查,有望实现深部矿体的重大发现,延长矿山服务年限,提高资源利用效率。

锂矿方面,伟晶岩型和花岗岩型将成为主攻类型。四川甲基卡 - 可尔因地区,拥有我国著名的甲基卡锂矿,是伟晶岩型锂矿的典型代表。这里的锂矿资源储量丰富、品质优良,已成为我国锂矿产业的重要支撑。“十五五” 期间,将进一步加大在该地区的勘查力度,运用先进的钻探技术和地质分析方法,对深部矿体进行精准探测,扩大锂矿资源储量。新疆大红柳滩地区,伟晶岩脉广泛发育,锂矿找矿前景广阔。地质工作者将通过详细的地质填图和地球化学测量,圈定更多的找矿靶区,实现锂矿资源的快速增长。西藏嘎波地区,地质条件独特,具备形成花岗岩型锂矿的有利条件。科研团队将深入研究该地区的地质构造和岩浆活动特征,探索花岗岩型锂矿的成矿规律,为锂矿勘查提供科学依据。江西宜丰和湖南衡阳 - 郴州地区,锂矿资源潜力巨大。通过对区域内伟晶岩型和花岗岩型锂矿的综合勘查,有望发现新的大型锂矿矿床,为我国锂矿产业的多元化发展提供保障。内蒙古维拉斯托地区,锂矿勘查工作已取得一定进展,“十五五” 期间将继续深化勘查,加强对锂矿资源的评价和开发,提高我国锂矿资源的自给能力。

锡矿主攻锡石硫化物型,云南个旧 - 都龙地区是我国著名的锡矿产地,被誉为 “锡都”。这里的锡矿资源储量丰富,开采历史悠久。在 “十五五” 期间,将运用先进的采矿技术和选矿工艺,提高锡矿的开采效率和选矿回收率,实现锡矿资源的高效开发。同时,加强对矿区周边和深部的勘查工作,寻找新的矿体,延长矿山服务年限。广西大厂地区,锡矿资源也十分丰富,是我国重要的锡矿生产基地之一。通过对大厂地区锡矿成矿规律的深入研究,优化勘查方案,加大勘查投入,有望实现锡矿资源的新增和升级。湖南衡阳 - 郴州地区,具有良好的锡矿成矿地质条件。地质团队将综合运用多种勘查手段,对该地区的锡矿资源进行全面勘查,力争发现新的大型锡矿矿床,提升我国锡矿资源的储备规模。内蒙古赤峰地区,锡矿勘查工作将进一步加强,通过对区域地质构造和矿化信息的分析,圈定找矿靶区,开展详细勘查,为我国锡矿资源的开发提供新的增长点。西藏洛扎 - 错那地区,已探获喜马拉雅成矿带首个大型锡多金属矿床,“十五五” 期间将以此为基础,深入开展勘查工作,扩大矿床规模,提高锡矿资源的综合利用价值。广东莲花山地区,具备寻找锡石硫化物型锡矿的潜力,将通过加强地质调查和勘查工作,探寻新的锡矿资源,为广东省的矿业发展增添新动力。

(二)技术攻关突破:破解深层难题

铌钽矿作为我国重要的战略性矿产资源,虽然储量丰富,但存在 “多而贫” 的问题。我国铌矿多为伴生矿产,品位低、粒度细、选冶困难,钽矿矿床规模小、品位低,缺乏优质钽资源,这严重制约了我国铌钽产业的发展。为解决这些问题,“十五五” 期间将加快铌、稀土矿床综合利用技术攻关和白云鄂博铁 - 稀土 - 铌多金属矿选冶技术攻关。科研人员将深入研究铌钽矿的矿物组成和赋存状态,开发新型的选矿工艺和药剂,提高铌钽矿的选别效率和回收率。例如,通过研发高效的浮选药剂,实现对细粒级铌钽矿物的有效捕收;运用先进的磁电联合分选技术,提高铌钽矿与脉石矿物的分离效果。同时,加强尾矿综合利用研究,从尾矿中回收铌钽等有价金属,提高资源利用效率,减少环境污染。通过这些技术攻关,有望实现我国铌钽矿资源的高效开发和利用,降低对进口的依赖。

高纯石英在半导体、光伏等产业中具有不可或缺的作用,但我国在高纯石英领域面临着成因机理不清、成矿机制不明的问题,同时缺乏高纯石英资源野外快速调查评价方法和勘查规范。“十五五” 期间,将重点开展相关技术攻关。在成因机理研究方面,通过深入的地质调查和实验分析,研究高纯石英的形成条件和演化过程,揭示其成矿机制,为找矿提供理论依据。在野外快速调查评价方法方面,研发基于地球物理、地球化学等多学科的综合勘查技术,实现对高纯石英资源的快速识别和评价。例如,利用高分辨率遥感技术,获取区域地质信息,识别潜在的高纯石英矿化区域;运用地球化学分析技术,对岩石样品进行微量元素和同位素分析,确定高纯石英的质量和品位。在勘查规范制定方面,结合我国高纯石英资源的特点和勘查实践,制定统一的勘查规范和标准,指导勘查工作的科学开展。此外,还将加强预处理 - 选矿深度除杂 - 化学深度提纯 - 材料性能评价等关键技术的研究,提高高纯石英的纯度和质量,满足国内高端产业对高纯石英的需求。

结语:“十四五” 期间,我国在资源勘查领域书写了技术突破与产业升级的壮丽篇章,从关键矿产的 “绝地突围” 到找矿理论的 “革故鼎新”,每一项成就都标注着我国向资源强国迈进的坚实步伐。展望 “十五五”,在新质生产力的强劲驱动下,我国必将在全球资源竞争格局中占据更具话语权的战略地位,为高质量发展筑牢资源安全屏障。