来自—《力学说》2025年10月19日

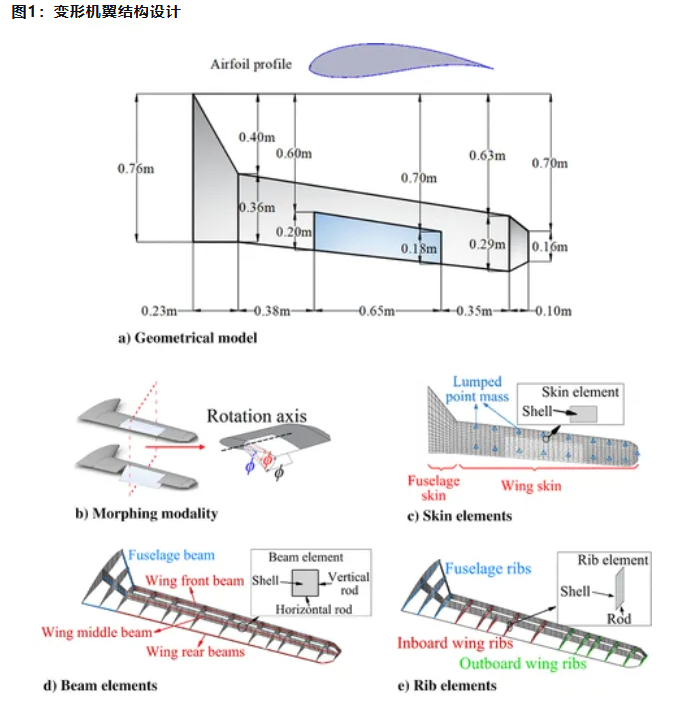

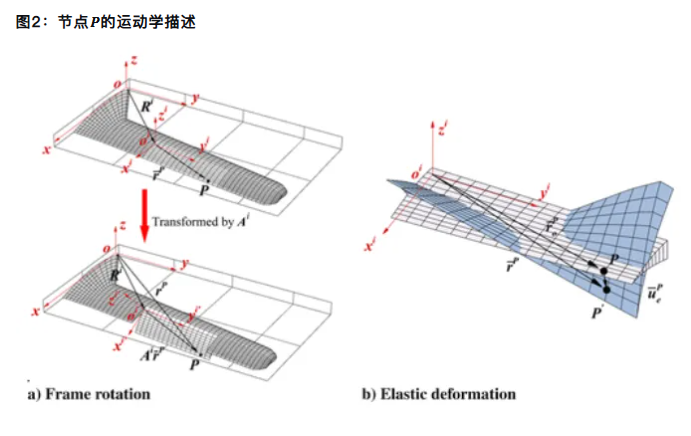

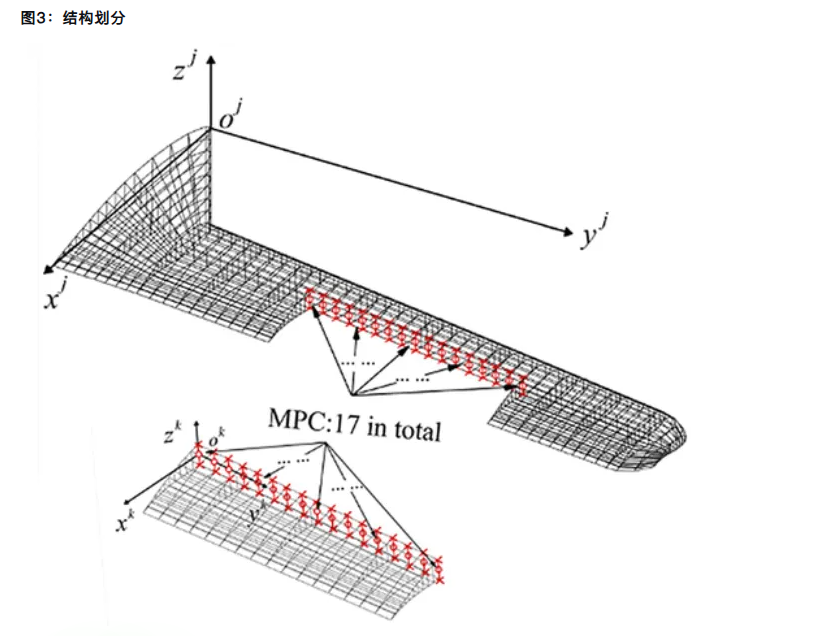

南京航空航天大学黄锐教授提出了一种针对弯度变化过程中变形机翼的时变气动弹性建模新方法。该时变建模方法体系包含结构动力学建模、非定常气动力建模以及流固耦合插值技术。首先,采用浮动坐标系表述将变形机翼模块化分解为固定部分与可变部分,结合Craig–Bampton方法进行模型降阶并消除非独立自由度。随后,运用非定常涡格法计算随时间演进的瞬态非定常气动力。进而,将上述时变结构动力学建模与流固耦合插值方法相集成,构建完整的气动弹性模型,获得一组微分-代数方程组。最后,通过广义-a法对该方程组进行数值求解。该建模方法为处理结构特性时变所带来的气动弹性效应极端复杂性提供了创新思路,可高效精准地分析变形机翼的瞬态响应或颤振特性。为验证和运用该时变气动弹性建模方法,针对变形机翼的结构模态时变特性、气动力计算及颤振预测开展了数值计算与对比研究。

该方法创新性地构建了一套完整的变形机翼时变建模框架,能够高效精准地获取弯度变化过程中变形机翼的时变动态响应。通过分析弯度变化过程中结构特性、气动特性及气弹特性的作用机理,预测其变化轨迹,主要结论如下:

实现了连续弯度变化机翼在时变过程中的精确气动弹性建模。该方法能综合考量弯度变化、刚体运动、弹性变形及其相互耦合效应随时间演变的过程,有效分析时变气动性能,避免了传统方法需要对不同状态重复建模的问题,并显著降低了计算结构模态和气动载荷的时间消耗。在气动力方面,为保障实际飞行测试中作动功率的有效供给,需配置配重提升或其他措施。在气动弹性方面,该方法能准确预测分析不同弯角下变形机翼的气动弹性特性:随着弯角增大,颤振速度提高而颤振频率降低,但当达到特定角度后,由于模态从弯曲主导转变为扭转主导,颤振频率呈现平滑变化而颤振速度出现反向上升现象。

通过时变动力学响应和主振频率两个维度深入研究了弯度变化过程的时变机理:探讨了弯角变化引发的机翼时变特性,发现流速与弯度变化速度共同影响气弹动态响应。当气弹响应收敛时,在变形过程中约四分之三处存在响应滞后现象,且该滞后点随流速增加而前移。建立了关于弯度变化速度与流速的飞行包线:高弯度变化速度下,不稳定性完全由后缘变形引起,即使无气动载荷也会引发自发剧烈振动;中等弯度变化速度下,模型在弯度变化期间可保持稳定;低弯度变化速度下,时变问题逐渐退化为参数变化问题。影响时变不稳定速度的主要因素在于不稳定变形状态的持续时间而非后缘变形速度。综上,当飞行条件处于该包线下方时,变形机翼能在全飞行包线内保持稳定,反之则失稳。

本文建立的时变气动弹性建模新框架可推广至折叠机翼、变后掠翼等其他变形构型。后续研究将着重考虑翼型厚度效应的非定常气动力模拟,并通过低速风洞试验验证时变气动弹性建模方法的准确性。